骨粗鬆症検診

骨粗鬆症とは

骨の代謝バランスが崩れ、もろくなった状態のことです。

骨は骨芽細胞によって骨形成されると同時に破骨細胞によって骨吸収され、常に新しく作り直されるという新陳代謝(リモデリング)を繰り返しています。通常は骨吸収と骨形成のバランスが保たれていますが、これが崩れて骨吸収が上回った状態が続くと骨量が減少してしまいます。その結果骨がもろくなり、容易に骨折するような状態になるのが、骨粗鬆症です。

原因

骨を形成するカルシウムやマグネシウムの不足や、カルシウムの吸収に必要なビタミンDなどのビタミンがバランスよくとれていないことが挙げられます。また適度な運動によって骨に一定以上の負荷をかけないと骨形成におけるカルシウムの利用効率が悪くなるため、運動不足も骨粗鬆症の要因となります。

一般に高齢女性の発症リスクが高くなっていますが、それは閉経後、骨芽細胞を活発にする女性ホルモンである「エストロゲン」が激減するためです。

症状

合併症として骨折を起こしていなければ、骨粗鬆症そのものは特に症状を伴いません。脊椎の圧迫骨折は、姿勢異常や身長の低下を来しますが、初期には自覚症状に乏しい場合が多いです。しかし、脊椎の変形や支持力の低下が進行すると慢性の腰背部痛や逆流性食道炎などの様々な内科的疾患・病態の原因となります。大部分が転倒により発生する大腿骨近位部、橈骨遠位部、上腕骨付近部の骨折は激しい痛みや変位を伴い、ADLが著しく低下します。

前橋市で実施している『骨粗鬆症検診』

| 対象者 | 40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳の女性 |

|---|---|

| 本人負担額 | 500円 |

| 受診方法 |

個別検診:前橋市内の医療機関で受診する。(各医療機関へ予約が必要です。) |

| 検査内容 | 問診、手部等の骨密度測定 |

| 受診回数 | お一人様、5年に1回 |

| 受診期限 | シール到着から令和8年2月末日まで |

| 持ち物 |

|

注意事項

検診を受ける方は、会場内ではマスクの着用を推奨しております。発熱や風邪の症状がある方は、受診をお控えください。

健診(検診)を受ける前に必ずお読みください (PDFファイル: 1.1MB)

予防

1)食生活

骨の主成分であるカルシウムは重要ですが、カルシウムだけ摂取すればよいというものではありません。摂取されたカルシウムが効率よく吸収されるには、ビタミンDやマグネシウム・リン・たんぱく質などさまざまな栄養素が必要です。

1. 1日3回規則正しく、バランスのとれた食事をとりましょう。

欠食すると、カルシウムをはじめ必要な栄養素が不足する可能性が大きくなります。

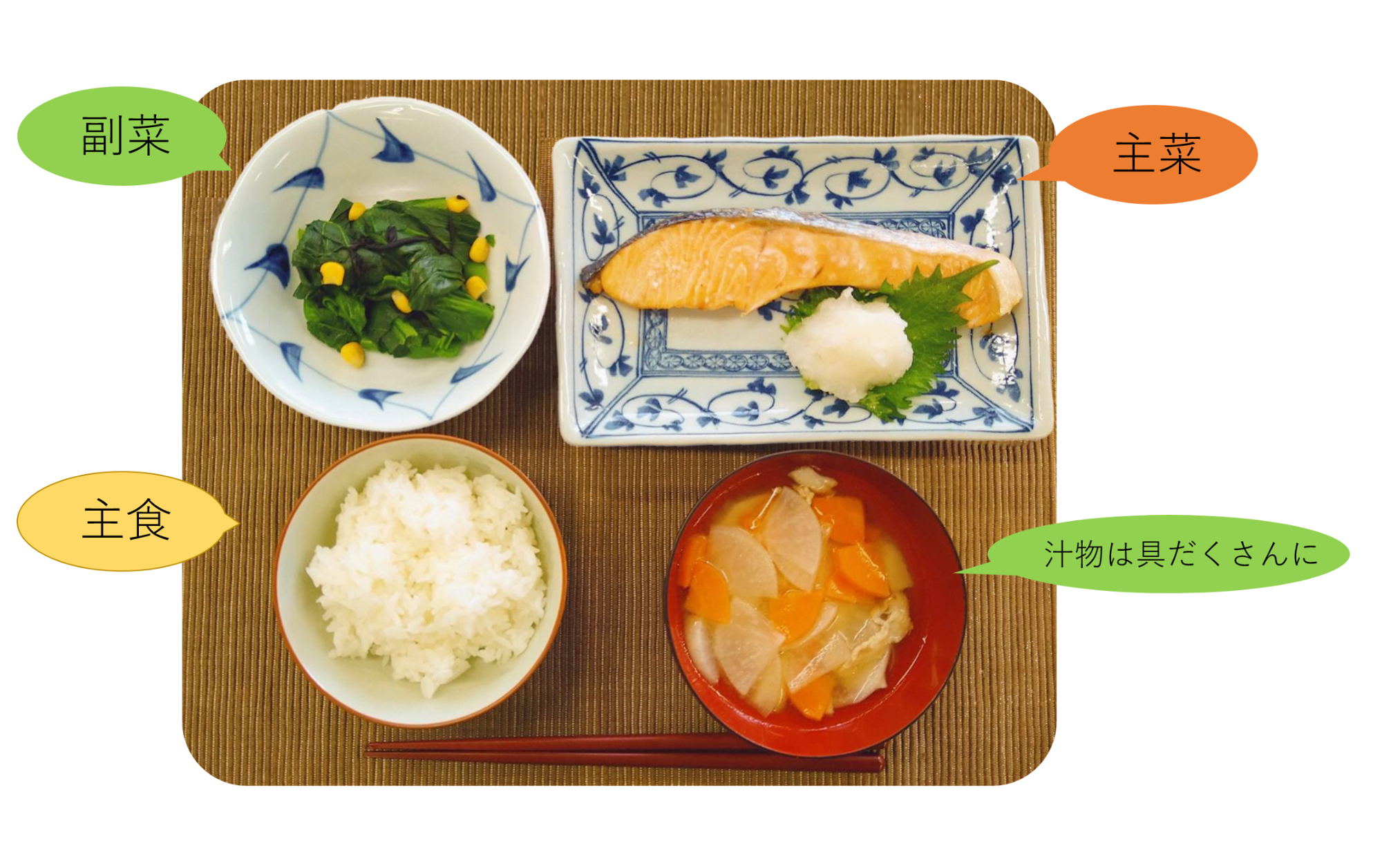

バランスのとれた食事とは

- 主食(ごはん・パン・めん類)、

- 副菜(野菜・きのこ・いも・海藻料理)、

- 主菜(肉・魚・卵・大豆料理)

のそろった食事のことです。

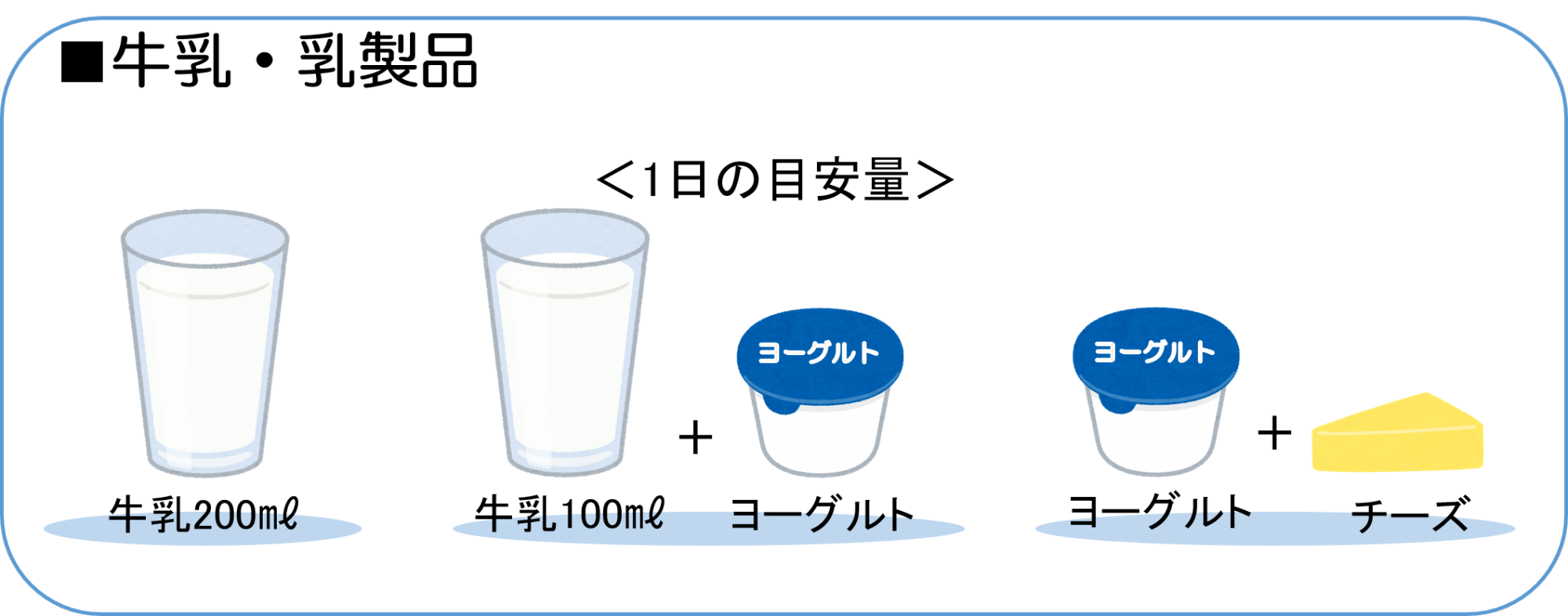

2. 牛乳・乳製品を適量、1日に牛乳ならコップ1杯程度とりましょう。

牛乳乳製品の1日の目安量は、牛乳ならコップ1杯約200㎖程度、ヨーグルトなら1個とチーズ1つ程度です。

また骨ごと食べられる小魚(しらす干し・さくらえび等)も重要なカルシウム供給源です。ただし、しらす干し等の食塩を比較的多く含む食品のとり過ぎは、食塩の過剰摂取につながりますので注意しましょう。

毎日の食事では、できるだけ食品は偏らないようにしましょう。それぞれの食品に様々な栄養素が含まれています。食事全体のバランスを保つことが大事です。さらに骨粗鬆症の予防においては、他の生活習慣病の予防と同様に食事におけるポイントに加え、身体活動量を増加し適正体重を維持することが推奨されます。

運動

バレーボール、バスケットボール、テニスのようなジャンプや踏み込み動作など強い衝撃を伴う運動ほど、荷重部位の骨量を増加させる効果が大きいとされています。一方で、水泳や自転車のように体重が直接下肢にかからない運動や、歩行、軽体操などの軽い運動では、他の種類の運動に比べて骨量に対する効果は小さいと言われています。しかし、このような運動の継続は筋力増強、筋肉の柔軟性向上、バランス能力改善などにより、転倒予防につながる可能性があります。

この記事に関する

お問い合わせ先

健康部 健康増進課 健康づくり係

電話:027-220-5784 ファクス:027-223-8849

〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号

お問い合わせはこちらから

更新日:2025年04月01日