支え合いのまちづくり<生活支援体制整備事業>

【最新情報】各地区・町の活動

地区社会福祉協議会活動報告会【敷島地区】

敷島地区社会福祉協議会活動報告会が第三コミュニティセンターを会場に開催され、地区内の活動事例として、平和町二丁目自治会、昭和町一丁目自治会の取り組みが発表されました。平和町二丁目自治会は、住民同士の「交流・見守り・支え合い」により、あたり前の暮らしが続けられる「福祉のまちづくり」を目指した仕組み「あしすとのわ」を立ち上げました。「あしすとのわ」は自転車修理や電球交換などちょっとした困りごとを町民同士で解決する仕組みです。昭和町一丁目自治会は、「自治会メール配信システム」を構築し、情報発信やメール開封による安否確認の仕組み作りを紹介しました。将来的には町内の困りごとや心配ごとを吸い上げる相談経路へ発展することを検討しています。できる人が、できることを無理なく続ける取り組みが波及することが期待されます。

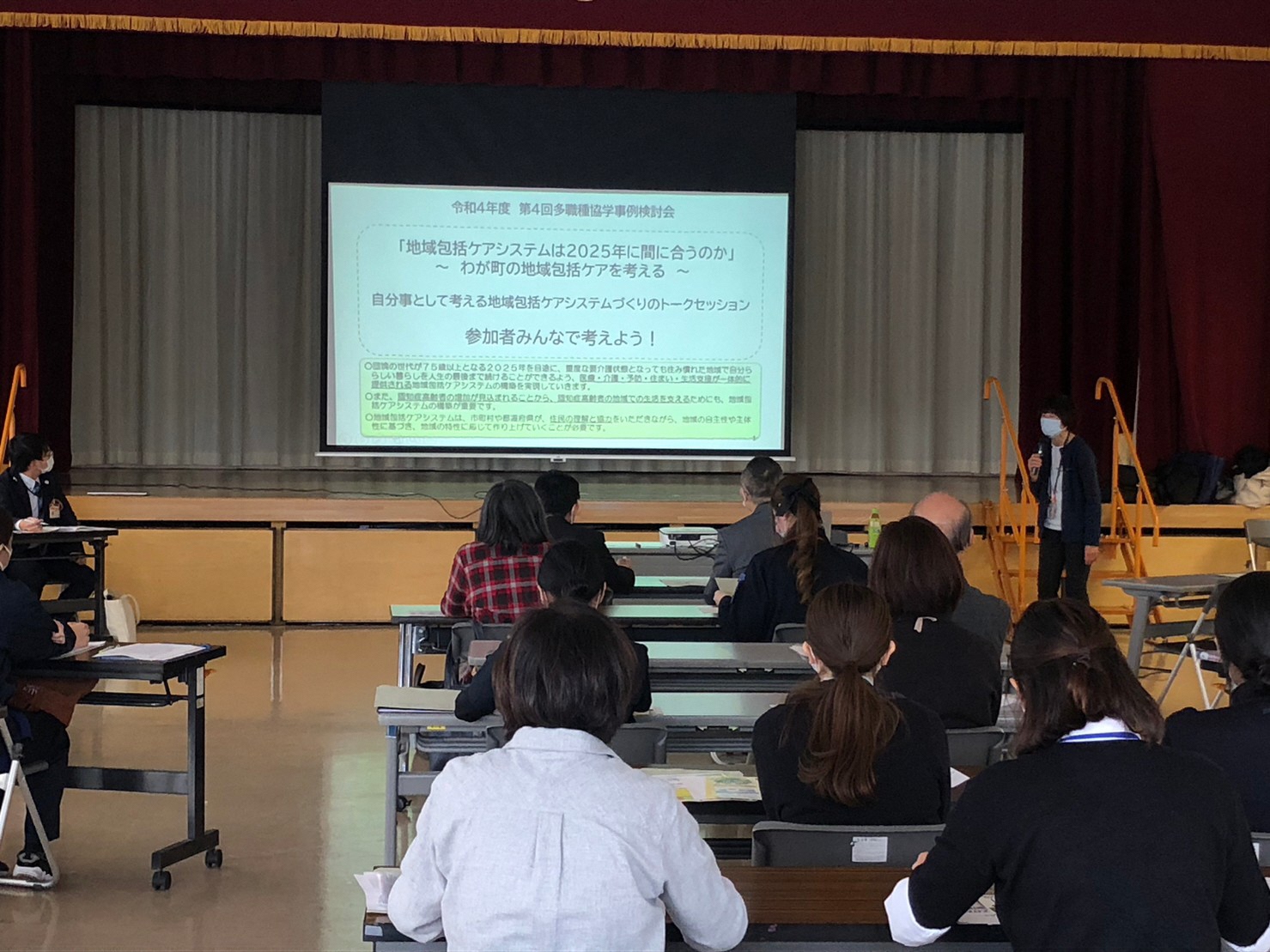

事例検討会【元総社・総社・清里地区】

地域包括ケアシステムの構築を身近な課題として捉えてもらうことをねらいに、前橋市地域包括支援センター西部圏域の地域や医療、福祉等の関係者が集まり、「地域包括ケアシステムは2025年に間に合うのか」をテーマに多職種協学事例検討会が開催されました。福祉や医療、行政、それぞれの立場で取組み状況を発表し、身近な事例として、町に幸せの象徴である黄色いベンチを設置し、地域をつなぐ活動を行っている「元総社地区黄色でツナガルプロジェクト」が紹介されました。

地域包括ケアシステムの構築を自分の課題としてとらえ、参加者の横のつながりの重要性も確認することができました。

地区文化祭での活動報告【下川淵地区】

11月12日(土曜日)13日(日曜日)下川淵地区文化祭が開催されました。地区地域づくり協議会福祉部の展示コーナーでは、各町の福祉活動やサロン・ピンシャン元気体操の紹介、包括支援センター職員による介護相談、市社協のささえ合い活動動画上演、薬剤師による健康相談コーナーなど、地域と専門職が一緒に運営をしました。2日ともたくさんの方にご来場いただき、下川淵地区の支えあい活動の周知や、コロナ渦で途絶えがちとなっていた多世代の交流の場となりました。下川淵地区14町の自治会は今後も「支えあいのまちづくり」を進めていきます!

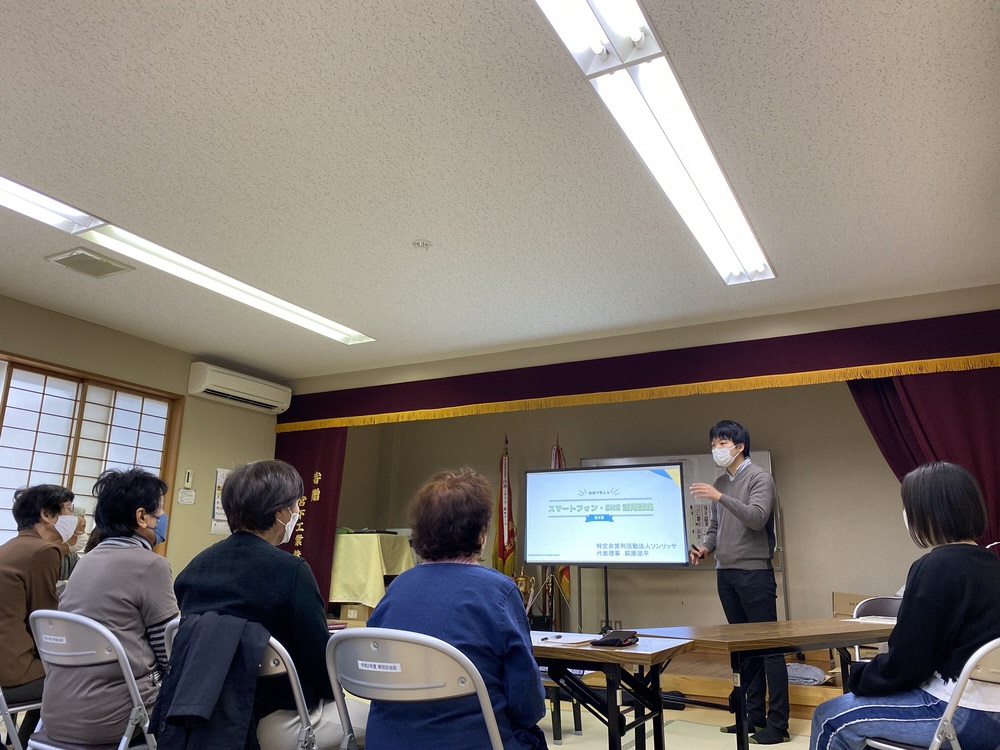

「スマートフォン教室」が開催されました【総社地区】

総社町新田自治会で高齢者のデジタルデバイドや孤立の解消といった地域課題解決の取り組みとして、町公民館を会場に「スマートフォン教室」が開催されました。

講師の他、学生ボランティアがサポートに入り、SNSの使い方やインターネットの検索方法など、自分のスマートフォンを使い、みなさん真剣に取り組まれました。当日の参加者の最高齢は94歳!終了時にはまた次回も参加したいとの多くの声が聞かれ、好評のうちに終了しました。

「Yellow Festa 2022」が開催されました【桂萱地区】

地域包括支援センター桂萱が中心となって展開する黄色でツナガルプロジェクト。今年で2回目となる「Yellow Festa」が開催されました。今回はプロジェクトの象徴である「幸せのベンチ」でつながった地域をツナギ、「まち」全体を会場にさまざまな交流イベントが企画されました。10月29日(土曜日)はカネコ種苗ぐんまフラワーパークを会場に「Yellow Fes」が開催され、音楽イベントを中心に、ワークショップや健康・介護の相談ブースなど、ジャンルや世代を問わず、様々な多様性が共に交流を楽しみました。

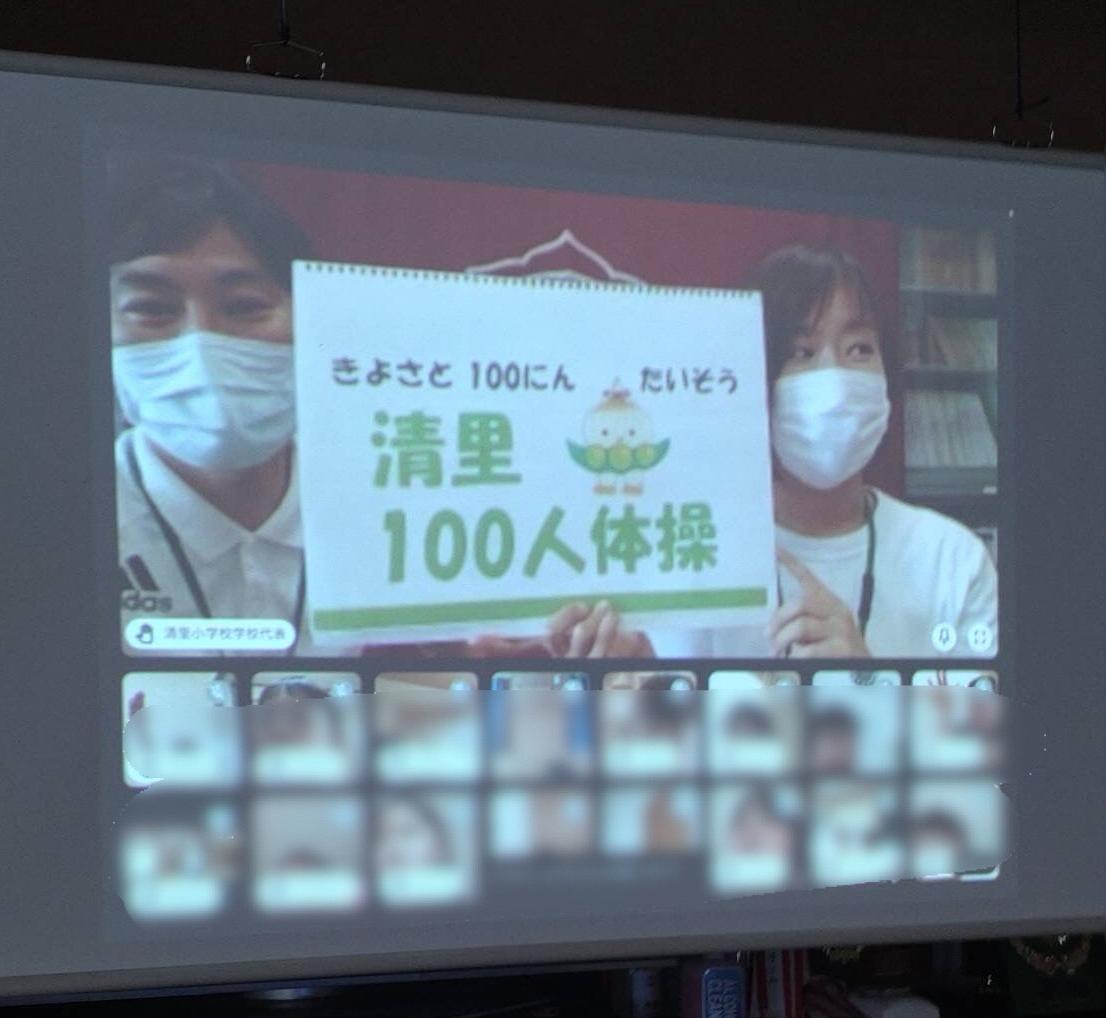

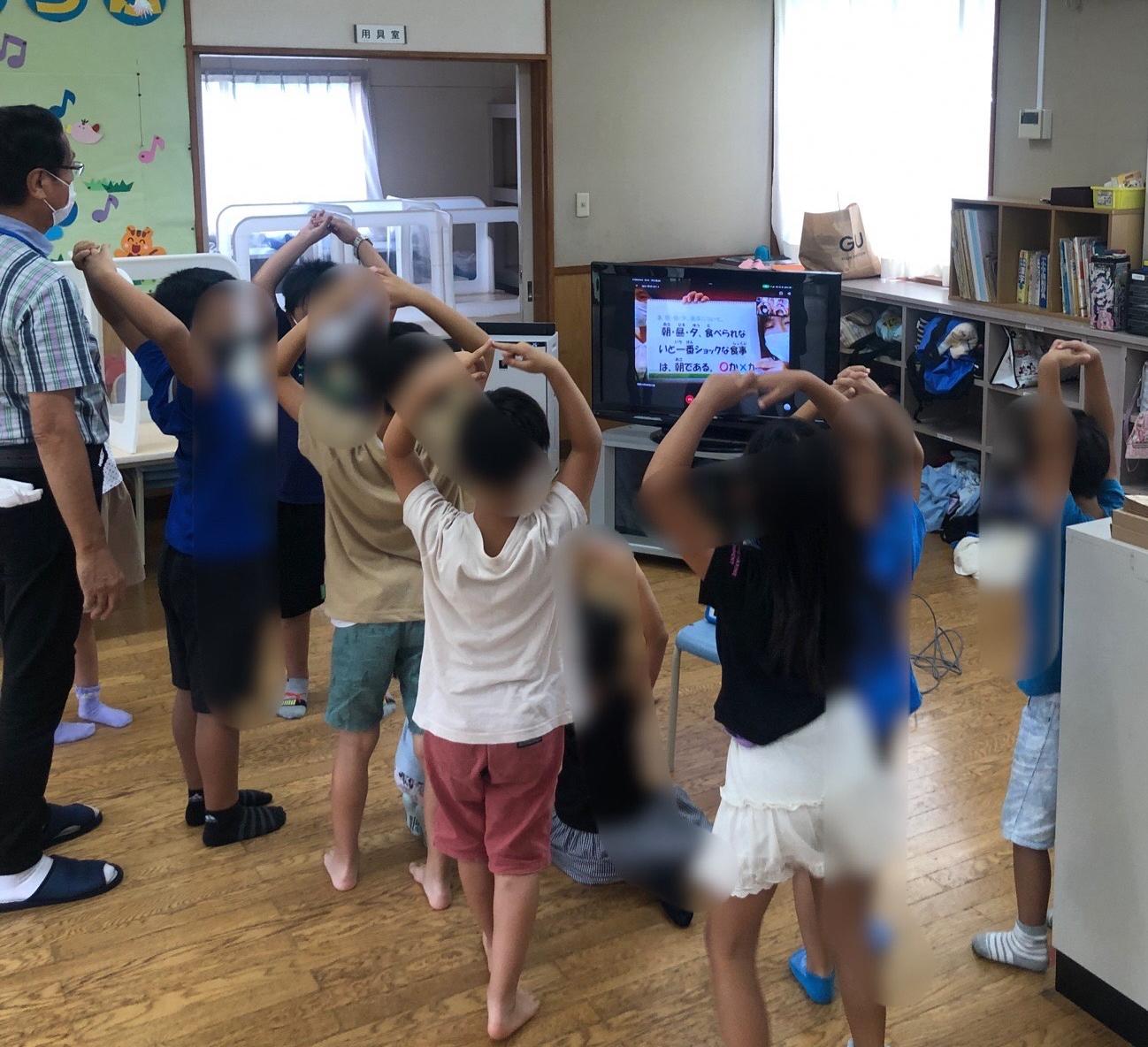

「清里100人体操」が開催されました【清里地区】

コロナ渦における高齢者のフレイル予防のため、多様な主体が関わりオンライン参加による体操を支援した取り組みを参考に、清里地区版「清里100人体操」が開催されました。

当日は清里小学校から生配信が行われ、貸与されているタブレット端末を使用し、各家庭や児童クラブ、町の公民館から参加いただき、脳トレやピンシャン元気体操をみんなで一緒に行いました。画面越しに学校の友達や地域の人とのつながりもみられ、介護予防とともに多世代の交流の場ともなりました。

「傾聴研修会~人に好かれる話し方研修~」を開催しました【宮城地区】

宮城地区「おたすけ隊」活動研修、「人に好かれる話し方研修会」が開催され、楽しく傾聴ボランティアを続けるために、相手が喜び、自分も満足する聴き方や話し方を学びました。

宮城地区「おたすけ隊」は住み慣れた宮城地区で安心して暮らし続けられるよう、住民同士の支え合いを目的に令和2年から活動しています。主な活動は除草や掃除、話し相手といった住民主体のちょっとしたお手伝いです。今回の傾聴研修が実際の活動で活かされることが期待されます。

宮城地区生活支援体制整備事業 ~傾聴研修会~

宮城地区おたすけ隊 ~除草作業~

「地域ささえ合い会議」を開催しました【下川淵地区】

下川淵地区において、地域ささえ合い会議が令和4年4月19日開催されました。この会議では下川淵地区社会福祉協議会が主体となり、高齢者等の見守りや支えあい活動を地域全体で進めるために課題を共有し、お互いさまの活動を無理なく広げる活動に取り組んでいます。

今年度第1回目のささえ合い会議では、地区社会福祉協議会役員の大幅な改選があったことから、あらためて市社協による生活支援体制整備事業の説明、続いて久保田地域福祉コーディネーターによる下川淵地区の支えあい活動の歩みや活動の紹介がありました。身近な事例から地域の支え合いの必要性を共有することができ、今後の活動が各町に広がることが期待されます。

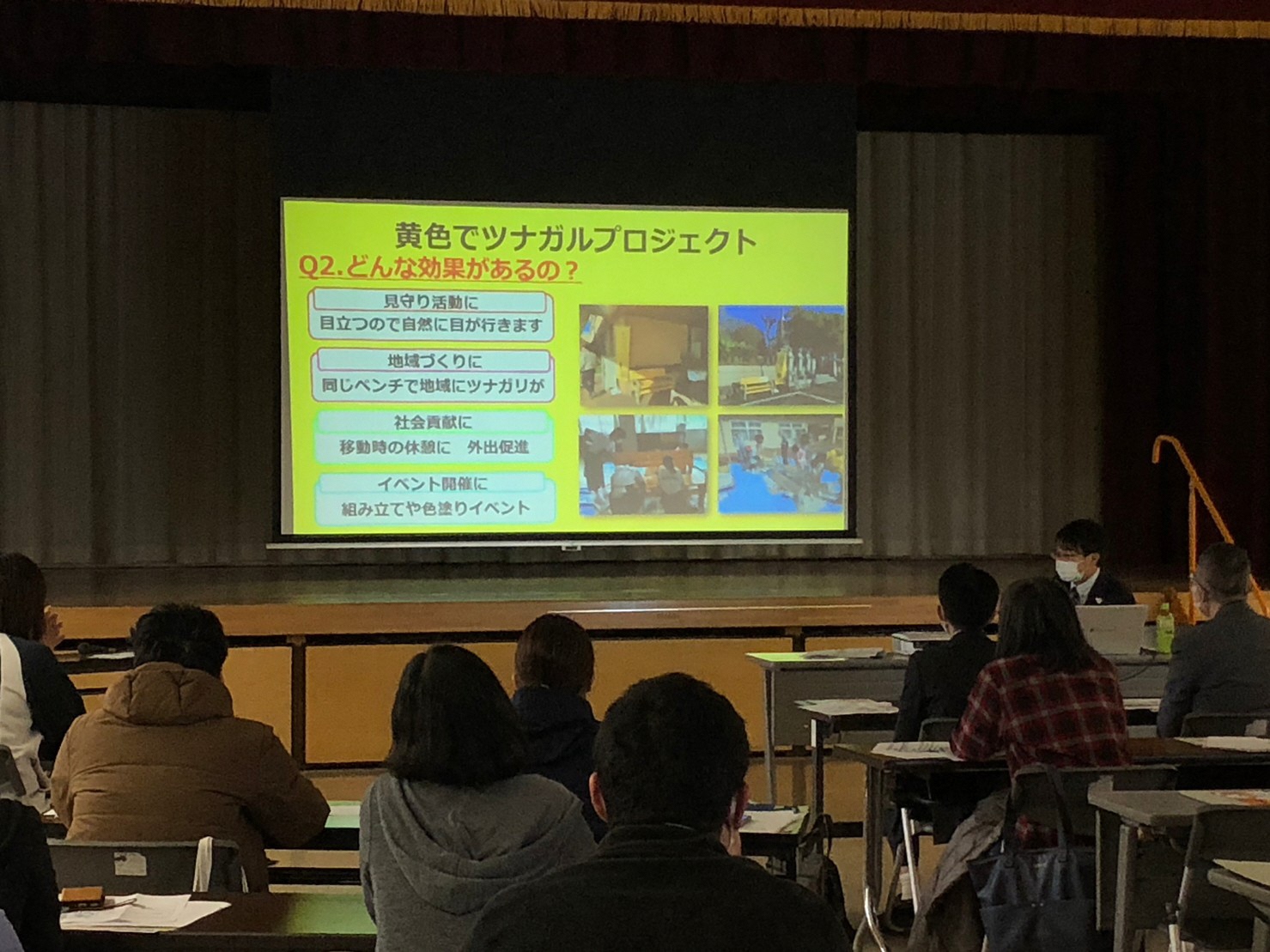

「黄色でツナガルプロジェクト」講演会を開催しました【元総社地区】

桂萱地区を中心に実施されている黄色でツナガルプロジェクト(高齢者が外出時に休憩できるような黄色いベンチを街中に設置する活動など)を元総社地区でも取り入れようと、元総社地区社会福祉協議会主催の講演会が令和4年3月12日に開催されました。

活動の中心となっている地域包括支援センター桂萱の森下管理者を講師に迎えて、活動のきっかけや目的、具体的な活動内容について、実際に関わった人たちのインタビュー動画も交えながら講演していただきました。

聴講者は、元総社地区の自治会役員や民生委員、保健推進員、学校関係者など。講演終了後の質疑応答で、自治会役員からすぐにベンチを置きたいといった意見が出るなど、活動に対する理解が得られたように感じられました。今後、元総社地区社会協議会において、活動の進め方について協議して行きます。

下川町ボランティア会が厚生労働大臣表彰を受賞しました【下川町(下川淵地区)】

下川町の住民有志でつくるボランティア会の取り組みが、令和3年11月に、ボランティア功労者に対する厚生労働大臣表彰を受賞しました。

同会は平成9年、同町の配食ボランティアの担い手として発足。以後、高齢者の憩いの場を提供するいきいきサロン事業や高齢者見守り訪問事業など、様々な活動を行ってきました。

令和3年度は、自治会と連携したコロナワクチン予約のサポート活動や屋外でのサロン開催など、コロナ禍においても高齢者支援を継続して実施しており、下川淵地区における住民主体の支え合い活動のモデルとなっています。

「チャレンジウォーキングあずま」を開催しました【東地区】

コロナ禍でも密にならずに健康維持や介護予防に取り組めるイベント「チャレンジウォーキングあずま」が令和3年11月15日から12月28日にかけて開催されました。

期間内に東地区内のチェックポイントを歩いてまわり、チェックポイントごとのクイズに答えて応募すると抽選で記念品がもらえるといった内容で、東地区在住であれば誰でも参加可能。最終的に、小さなお子さんから高齢者(最高齢は93歳!)まで、283名の住民が参加しました。

チェックポイントには、東地区の歴史が垣間見える史跡なども多く含められており、それらについて生涯学習奨励員が解説した資料編もマップと一緒に配布されました。参加者アンケートには、「楽しんでウォーキングできました」といった声のほか、「東地区の歴史を知ることができ、もっとこの地域に愛着がわきました」といった声も多く見られるなど、健康維持や介護予防のみでなく、地域とのつながりを深める有意義なイベントになりました。

「川曲町ちょっとしたお助け隊」を発足しました【川曲町(東地区)】

高齢者の生活におけるちょっとした困りごとを解決する支え合い活動として「川曲町ちょっとしたお助け隊」が令和3年11月20日に発足しました。

活動内容は、ごみ出しや電球の交換など、1時間以内に終了する程度の作業であり、活動に賛同した町内の住民がボランティアで参加します。また、困りごとの解決とともに、住民同士のコミュニケーションが増えることによって、高齢者の孤立を防ぎ、悪質な業者や見知らぬ人の出入りを町全体で監視できるといった効果も想定しています。

町社協設立モデル事業にも申請済であり、今後この活動をきっかけに、東地区における支え合い活動の広まりに繋がることが期待されます。

生活支援体制整備事業とは?

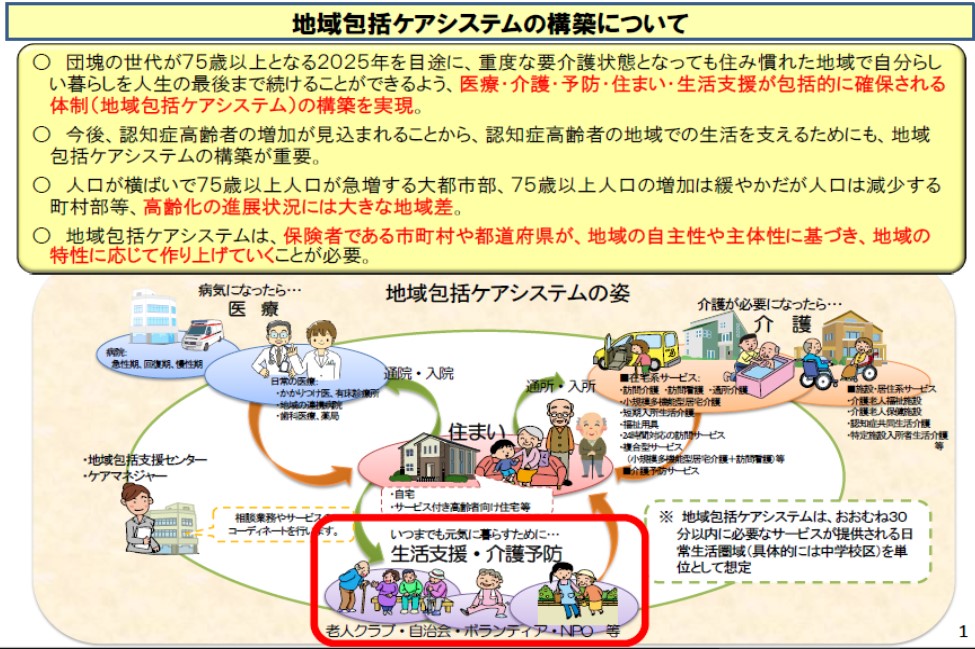

今後さらなる少子高齢化の進行が予想される状況に対して、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けられるよう、医療・介護・住まい・介護予防・生活支援が包括的に確保される体制である「地域包括ケアシステム」の構築が全国的に推進されています。

この「地域包括ケアシステム」の柱の一つである、健康の維持・増進(自助・介護予防)と互いに支え合う地域の構築(互助・生活支援)を目指して、地域住民が主体となり、地域資源や困りごとを把握・整理し、地域課題の解決に向けて話し合いながら、支え合い活動を推進できる組織・人材の育成を進める事業が「生活支援体制整備事業」です。

市全域の課題について検討する場を「第1層協議体」、市内23地区にある地区社会福祉協議会を中心として地区ごとに町での取組みや課題を共有・協議する場を「第2層協議体」、町の困りごとを抽出し、課題解決に取り組む実際の活動の場を「第3層協議体」と位置づけ、各地域の状況に応じて、組織・機能の構築に向けた協議を行っています。

厚生労働省ホームページより引用

具体的な取り組み

前橋市では、市とともに、事業の委託先である前橋市社会福祉協議会、市内に12ヶ所ある地域包括支援センターの3者がコーディネートチームとして、それぞれの強みを活かして役割を分担し、地域の住民と協働して事業を推進しています。

市では、生活支援体制検討会議(第1層協議体)を開催するほか、地域における具体的な支え合い活動をまとめた「活動事例集」の発行や、インターネット媒体で地区や町の活動の情報発信をすることで、既存の活動に気づいたり、新たな活動のヒントにつながるよう取り組んでいます。

前橋市社会福祉協議会では、各地区に「生活支援コーディネーター」を配置し、支え合い活動を進めていく圏域を自治会単位として、令和2年度より「町社協設立モデル事業」を実施してきました。令和4年度からは、住民により身近な生活圏である自治会単位で、関係者が連携を図り、交流、見守り活動を継続的に行うとともに、住民による地域福祉活動への参加を促進し、地域における支え合い活動のさらなる充実を図ることを目的とした町社協の設立を市内全町(自治会)で進めています。

地域包括支援センターでは、地域資源に関する情報の把握と整理、各協議体と地域ケア会議の相互で地域課題の抽出を行い、市および前橋市社会福祉協議会と連携しながら、地域の実情に応じた各協議体の運営に関する支援を行っています。

※地域資源情報の公開については、こちらをご覧ください。

生活支援検討会議(第1層協議体)

自治会や民生委員、保健推進委員等、関係団体からの委員で構成する生活支援検討会議を毎年開催し、事業の進捗状況の報告や課題に対する意見交換を行っています。

| 年度 | 議題(テーマ) |

|

H28 第1回 |

(1)前橋市の目指す地域包括ケアシステムについて (2)前橋市の生活支援体制整備について (意見交換)地域ニーズ・社会資源の対応表について |

|

H28 第2回 |

(1)新しい総合事業と生活支援体制整備の関係について ・制度概要、前橋市の実施(案)、全国の状況についての報告 (2)ニーズ・社会資源の対応表の整理について ・第2層勉強会(5ブロック)でのニーズ分析方法の説明 (3)生活支援体制ブロック会議進捗状況・報告について ・第2層勉強会(5ブロック)の実施状況、質疑内容等の報告 ・今後のメンバーに関する協議 (意見交換)地域包括ケアシステムの説明会(研修会)について ・住民に向けての開催方法 |

|

H28 第3回 |

(1)生活支援体制ブロック勉強会について ・第1回~第3回までの開催経過の報告 ・第2回・第3回でのニーズ分析結果の報告 ・第4回以降の進め方、開催日程、参加者等に関する協議 (2)新しい総合事業(生活支援体制整備)市民向けフォーラムについて ・目的、内容、開催時期等に関する協議 |

|

H29 第1回 |

(1)ささえあいの芽を育むシンポジウム報告について ・アンケート結果 (2)第4回ブロック勉強会報告について ・ニーズ社会資源の対応表のまとめ等 (3)ワーキンググループ(支え合い)報告について ・平成29年度第1回開催報告 ・今年度の進め方 (4)第2層協議体の設置に向けた今後の進め方について |

|

H29 第2回 |

(1)第2層協議体に向けての進捗状況(報告)について ・関係機関への周知 ・23地区への周知・動向 (2)ワーキンググループの活動状況(報告)について ・支え合いワーキング(第3回) ・交流ワーキング(第1回・2回) (3)視察研修会の報告について ・埼玉県羽生市/栃木県那須町 |

| H30 |

(1)住民向け周知チラシ「10年後に備えて 今、できること」の作成報告について ・概要の説明 (2)DVD「これからの地域福祉活動とは」の作成報告について ・DVD上映及び説明 (3)各地区の進捗状況について 1.桂萱地区 2.芳賀地区 3.東地区 4.清里地区 5.城南地区 (4)意見交換 |

| R1 |

(1)事業概要説明・「支え合いの手引き」の作成報告 ・概要の説明 (2)事業の進捗状況報告(市全体・各地区) ・第1層・第2層生活支援コーディネータから報告 (3)意見交換 ・事業を地域でスムーズに推進していくために、必要なこととは? ・事業が途切れないように、気を付けることとは? ・多くの方を事業に巻き込むための仕掛けとは? |

|

R2 書面 |

(1)前橋市生活支援検討会議 委員の変更について (2)町社協設立モデル事業の実施について (3)生活支援体制整備事業の見える化について (4)コロナ禍におけるサロン活動について (5)その他の活動について |

|

R3 書面 |

(1)町社協設立モデル事業の進捗状況について (2)生活支援体制整備事業における情報発信について |

|

R4 書面 |

(1)町社協設立の進捗状況と今後の展開について (2)生活支援体制整備事業における情報発信について |

第2層協議体

市内23地区ごとに、地区社会福祉協議会が中心となり、前橋市社会福祉協議会の生活支援コーディネーターおよび各地域包括支援センターが支援し、地区全体の連携や情報共有、課題などを話し合う企画会議や勉強会を開催しています。

※23地区:岩神地区、敷島地区、若宮地区、城東地区、中部地区、文京地区、中川地区、南部地区、上川淵地区、下川淵地区、芳賀地区、桂萱地区、東地区、元総社地区、総社地区、南橘地区、清里地区、永明地区、城南地区、大胡地区、宮城地区、粕川地区、富士見地区

第3層協議体

支え合い活動を進めていく圏域を自治体単位として、令和2年度より前橋市社会福祉協議会において「町社協設立モデル事業」を実施してきました。

モデル事業を経て、令和4年度からは、住民により身近な生活圏である自治会単位で、関係者が連携を図り、交流、見守り活動を継続的に行うとともに、住民による地域福祉活動への参加を促進し、地域における支えあい活動のさらなる充実を図ることを目的とした町社協の設立を市全域で進めています。

※「町社協」の詳細については、前橋市社会福祉協議会のホームページをご覧ください。

活動事例集

地域の支え合い活動や介護予防活動を紹介した「活動事例集」を令和2年度より随時発行しています。

担い手の方々の活動継続に向けての励みにしていただくとともに、新たな担い手の確保や今後の取り組みへのヒントに繋げてもらうことをねらいとしています。

関連情報

この記事に関する

お問い合わせ先

福祉部 長寿包括ケア課 地域包括ケア推進係

電話:027-898-6276 ファクス:027-223-4400

群馬県前橋市大手町二丁目12番1号

お問い合わせはこちらから

更新日:2023年04月10日