地域再発見 弁天通りの名前の由来となった大蓮寺(千代田町三丁目)

(注意)このページは、前橋市が各地区に設置している地域担当専門員が、地域の行事に参加をした内容をまとめ、作成したものです。

なお、地域担当専門員は、地域の主体的な活動を支援する役割を果たし、また、地域と行政のパイプ役を果たす事を目的に設置されています。

境内に赤穂義士「矢頭右衛門七教兼」の母の墓

大蓮寺は、利根川河畔の「虎が淵」に1505年(永正2年)創建されたと伝えられており、「虎淵山(こえんざん)」という山号はこのことによります。

そして、厩橋藩主であった酒井重忠が、1616年(元和2年)に「虎が淵」の守護と城下町の安全を祈願して弁財天を祀りました(400年の間、前橋の安寧を見守ってくださっていることになります)。

その後、利根川の氾濫などにより寺の建物が危険な状態となったため、1650年(慶安3年)に現在の地に移っています。

古い境内図を見ると、現在の立川町通りから大蓮寺まで参道が北に向かっていて、寺の裏(北側)に弁財天が祀られています。

まさに「弁天さま」のお参りの道となっていたのが分かります。

こうしたことから、明治の頃には大蓮寺の参道周辺の町並みを「弁天通り」と言うようになったそうです。

また、境内を入ると左手に墓地がありますが、ここには有名な「忠臣蔵」の赤穂義士である「矢頭右衛門七教兼(やとうえもしちのりかね)」の母「るい」の墓があります。

矢頭右衛門七は、義士の中で大石主税に次ぐ年少者であり、討ち入りの後に残される母親や妹たちのことを思い、大石内蔵助も最初は同士に加えることを許さなかったようですが、討ち入りに参加するはずだった父親が病死し、その志を引き継ぎ、自らも強く同士となることを望み討ち入りに加わります。

討ち入りの翌1703年(元禄16年)に切腹して18年の生涯を閉じます。この時、母「るい」は35歳でした。

年の瀬になると必ずと言っても良い程に、舞台で上演されたりテレビ放映されたりする「忠臣蔵」ですが、「物語」の筋書きの中では息子の足手まといとならないようにと、討ち入りより前に母が自害するという脚色が見られ、1752年(宝暦2年)、85歳で天寿を全うしたという事実に戸惑いを感じる方もいらっしゃるかもしれません。

討ち入りの後、「るい」は、松平大和守家家臣の親族を頼り白河に行き、大和守家の国替えに伴い、姫路を経て前橋に移り住みました。

義士の母として大事にされていたとは思いますが、若くして息子を亡くして50年の歳月をどのような思いで過ごしていたのでしょうか。

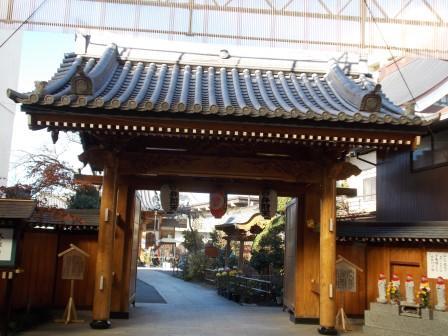

弁天通りに面して建つ大蓮寺山門

境内全景(右奥が本堂、左側が弁天堂)

弁天堂全景(いつでもお参りができます)

中央に弁財天がお祀りされています

矢頭右衛門七教兼の母「るい」の墓

この記事に関する

お問い合わせ先

市民部 市民協働課 地域づくり係

電話:027-210-2196 ファクス:027-221-6200

〒371-0023 群馬県前橋市本町二丁目12番1号 前橋プラザ元気21 3階

お問い合わせはこちらから

更新日:2024年07月09日