【水道局】技術の継承

水道局では、技術職員や技能労務職員が現場に出て様々な作業を実施しています。

作業技術を持つ職員の高齢化や、人事異動による配置転換などにより職員構成が変わってきたことから、水道局では、職員間の水道に関する技術継承を目的として、平成28年に前橋市水道局職員技術継承計画を策定し技術継承研修をスタートしました。令和3年には計画を改訂し、事務職員も含めたり、下水道に関する技術についてもその対象としています。安全・安心な飲料水を安定的に供給し、スムーズな下水処理を行えるように水道局では日々努力を続けています。

今回は、水道局の局内研修の一部をご紹介します。

新規採用・転入職員研修

水道局に配属になった職員を対象に、水道局の事業について学ぶ研修を行います。

ここでは、上下水道等の事業への理解を深めるとともに、水道局が地方公営企業という業態であるため、地方公営企業に適用されるルールについても学んでいきます。

公営企業管理者講話

公営企業会計や上下水道の事業概要について学びます。

座学のほかに現場見学を行います。

敷島浄水場の機能を学びます。

浄水場内の水源井戸を見学しました。

水質浄化センターでは下水の浄化について学びます。

浄化工程を見学しました。

システム操作研修

水道局では、管路の管理や工事設計に専用のシステムを導入しています。新任職員向けに操作方法等の研修を実施しています。

実際の作業を見ながら操作確認をしていきます。

資機材研修

給水装置、量水器(水道メーター)の基礎や配水用ポリエチレン管やダグタイル鋳鉄管などの管種別の特性などについて学びます。

配水管からご家庭内の水栓までの模型で給水装置の構造を確認します。

水道メーターの種類や見方などを学びます。

維持修繕に必要な機材等を確認します。

水道の維持修繕担当車両は様々な事態に対応するため、いろいろな機材を積んで動いています。

いろいろな管種を実際に見て、今後の設計等に活かしていきます。

応急給水研修

災害発生、工事や事故により断水や濁水が発生した場合には、応急給水が必要となります。市民の皆様の生活への影響を最小限に抑えるため、応急給水の方法等について学びます。

仮設給水槽の組立方法について学びます。

応急給水塔から給水タンク車への給水方法を学びます。

給水タンク車からの実際の給水を体験します。

応急給水塔は浄水場内にもあります。

水道水の大量流出を防ぐ緊急遮断弁を確認します。

浄水場内での応急給水栓の設置訓練を行います。

給水タンク車運転操作研修

給水タンク車は普通のトラックサイズではありますが、ほとんどの職員は運転する機会がありません。また、保有する自動車運転免許の関係で、運転できるサイズに制限が出てきます。出動に備えて、運転可能な実車を運転し、車両感覚や運転感覚を身につけておきます。

グリーンドーム前橋の駐車場をお借りして訓練しました。

前橋市水道局が保有する給水タンク車のうち最大サイズ(4トン)です。

中型免許がないと運転できません。

量水器取替研修

量水器(水道メーター)の交換方法について学びます。

水道メーターは8年に一度交換することになっています。

実際に使っている水道メーターを使って研修を行います。

水道メーター周辺で使わている資機材です。

交換作業中です。

バルブ操作研修

水道管には、水を制御するためいろいろなバルブ(弁・栓)が組み込まれています。

工事や漏水事故修繕の際にはバルブを閉めて水を停めたり、排水して水をきれいにする作業が必要になる場合があります。本市ではバルブ操作は職員が行うこととしています。バルブ操作は繊細な作業で、ちょっとしたことで濁水が発生したりする場合があります。どのような場合でもスムーズに操作ができるように研修を行っています。

研修では消火栓を使います。まずはマンホール開けから。

消火栓を使って水を流すというバルブ操作を行います。

止水栓を操作して水を止めます。

排水弁を操作してどの程度の水量になっているかを確認します。

水圧測定研修

ご家庭への給水が適正な圧力で行われているかを確認する方法を学びます。

ご家庭の蛇口と同じ状況での測定を行います。

配水管の水圧測定には消火栓を使います。

適正な配水圧力でないと、水道管の破損や漏水事故につながります。

水運用研修

市内には、数多くの浄水場や配水場などが配置され、適正な圧力で給水するため、水の流れごとに水系として運用されています。

市内の浄水場や配水池がどのように配置され、運用されているかを座学で学びます。

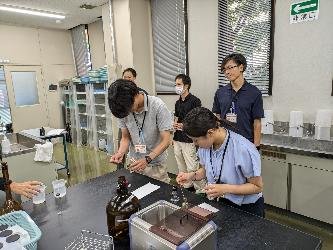

水質検査研修(水道)

水道水は、市民の皆様が安全・安心に利用できるように厳格な水質基準をクリアする必要があります。浄水場では基準を満たしているものの、ご家庭に届く段階で基準以下ということがないように、いろいろな場所で採水・水質検査を行っています。また、工事や漏水修繕の際にも水質検査を行っています。状況に応じて、簡易検査で残留塩素の確認を行う場合もあります。

浄水課の水質検査室で残留塩素の簡易測定検査を行います。

本市水道局は水道GLP認定機関として様々な水質検査を行い、安全・安心な水をお届けしています。

漏水調査研修

地中で漏水が発生していても水溜まりなどができないとわからない場合があります。水道局では、水道管の音を聴いて漏水を探知する作業も行っています。研修では高崎市水道局の訓練施設をお借りして漏水探査や不明管探査の研修を行っています。

聴音器による漏水探査です。

図面と実際の埋設位置がずれている場合には、金属管であれば金属探知機を使用するなどして管を探します。

マンホール開孔研修

マンホールは地上からの重量物(自動車など)に耐えるため、頑丈に作られていますので、マンホールを開けるにはコツが必要です。道路上での危険を伴う作業でもあるので、スムーズに開孔できるように研修を行います。

マンホール開孔には専用の道具を使います。

マンホールをスムーズに開孔するためには日頃からの訓練も必要です。

マンホールを開孔したときは、酸素・有毒ガス濃度の測定を行います。

マンホールカメラ研修

下水道管の内部についてはマンホールカメラを入れて確認する場合があります。カメラで見ることによって、管の破損や詰まりなどを発見し、適切な処置をしていくことで管の健全化と延命化を図ります。

ファイバースコープ型のカメラ。管の中を進み、長い距離を確認していくことができます。

管口カメラ。棒の先についたカメラを地上からマンホール内に下して使用します。

特殊車両(バキュームカー)運用研修

下水道施設課では下水管が詰まって流れない時などに備えて、バキュームカーを保有しています。

下水道施設課内で吸引作業を訓練します。

下水道施設課内の投入口より投下します。

水道局では、安全・安心な水が蛇口から出て、使った水は排水口に流れていくという日常の生活を守るために、職員が必要な技術や知識を早期に身につけられるように様々な取組みを行っています。

今回、紹介したような内部研修のほか、設計技術などについては外部機関での専門研修に職員を派遣し、技術力の向上に努めています。

この記事に関する

お問い合わせ先

水道局 経営企画課 管理係

電話:027-898-3011 ファクス:027-234-5544

〒371-0035 群馬県前橋市岩神町三丁目13番15号

お問い合わせはこちらから

更新日:2025年03月05日