桑町(くわまち)

〜旧町名(きゅうちょうめい)を記憶(きおく)する場(ば)〜 桑町(くわまち)

現在(げんざい)の中央通り(ちゅうおうどおり)を中心(ちゅうしん)とする一帯(いったい)はかつて「桑町(くわまち)」と呼(よ)ばれていた。※江戸時代(えどじだい)から昭和(しょうわ)41年(ねん)(1966)まで

『前橋風土記(まえばしふどき)』(貞享(じょうきょう)元年(がんねん))に見(み)える下之町(しものちょう)が竪町(たつまち)・横町(よこちょう)(横山町(よこやまちょう))・桑町(くわまち)に分(わ)かれて成立(せいりつ)。町内(ちょうない)に桑(くわ)の大木(たいぼく)があったことが町名(ちょうめい)の由来(ゆらい)であると言(い)われている。

江戸時代(えどじだい)の「祇園祭り(ぎおんまつり)」では、藩主(はんしゅ)松平大和守家(まつだいらやまとのかみけ)から「巴(ともえ)」の紋(もん)を賜(たまわ)ったが、松平家(まつだいらけ)が「右巴(みぎどもえ)」であったことから、「左巴(ひだりどもえ)」にして桑町(くわまち)の紋(もん)として使(つか)った。桑町(くわまち)の山車(だし)(祭屋台(まつりやたい))の人形(にんぎょう)は牛若丸(うしわかまる)であったが、日露戦争(にちろせんそう)後(ご)に神武天皇(じんむてんのう)に替(か)わった。

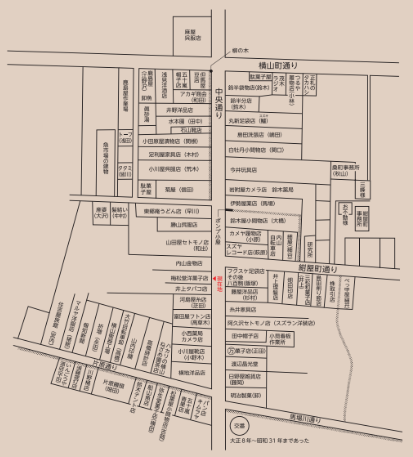

明治(めいじ)27年(ねん)(1894)、総社(そうじゃ)の天狗岩用水(てんぐいわようすい)を利用(りよう)した前橋電燈株式会社(まえばしでんとうかぶしきがいしゃ)が創設(そうせつ)されたとき、率先(そっせん)して電気(でんき)をつけたのは桑町(くわまち)であった。明治(めいじ)40年(ねん)(1907)刊行(かんこう)の『前橋繁昌記(まえばしはんじょうき)』によると、町内(ちょうない)に土木(どぼく)2、工業(こうぎょう)2、衣服(いふく)9、荒物(あらもの)12、雑貨(ざっか)9、料理(りょうり)4、飲料(いんりょう)4、乾物青物(かんぶつあおもの)など8、砂糖並菓子(さとうなみがし)6、医療(いりょう)4、髪結銭湯(かみゆいせんとう)1の商家(しょうか)が見(み)える。明治(めいじ)40年(ねん)頃(ごろ)まで桑苗市(くわなえいち)でにぎわったという。

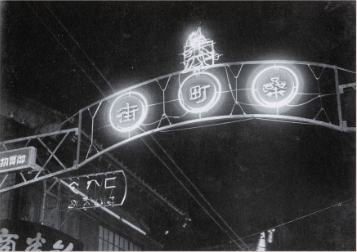

桑町(くわまち)は、連雀町(れんじゃくちょう)、紺屋町(こんやまち)、横山町(よこやまちょう)、竪町(たつまち)などに囲(かこ)まれた小地域(しょうちいき)だが、前橋(まえばし)切(き)っての目貫き通り(めぬきどおり)となり、代表的(だいひょうてき)な商店(しょうてん)が立(た)ち並(なら)んだ。中心六商店街(ちゅうしんろくしょうてんがい)が形成(けいせい)されると、ライバル商店街(しょうてんがい)との競争(きょうそう)から「ネオンアーチ」を共同事業(きょうどうじぎょう)として完成(かんせい)させ、桑町通り(くわまちどおり)は「鈴蘭街(すずらんがい)」と呼(よ)ばれる賑(にぎ)わいを築(きず)いた。

昭和(しょうわ)3年(ねん)桑町(くわまち)神武天皇(じんむてんのう)山車(だし)

(片原通り(かたはらどおり)横山工場前(よこやまこうじょうまえ))

桑町街(くわまちがい)ネオン

昭和(しょうわ)10年(ねん)ごろの桑町通り(くわまちどおり)

この記事に関する

お問い合わせ先

都市計画部 都市計画課

電話:027-898-6943 ファクス:027-221-2361

〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号

お問い合わせはこちらから

更新日:2024年11月28日